祖宗尊严不可辱

昨晚看电视,因广告太多,就随意转换频道,无意间转到CCTV的经济频道,正在播放一个经济讨论的节目,但见一位学者说道:讨论中国经济,不以中国国情为基础来分析,反而以英国、美国等国家的国情来分析中国经济,岂不可笑?此话一出,引来满场大笑。由此联想到,章氏文化研究,章氏祖妣练夫人本姓的认定,不以天下《章氏宗谱》为依据,反而依据二个莫名其妙的练氏谱,岂不更让人贻笑大方!

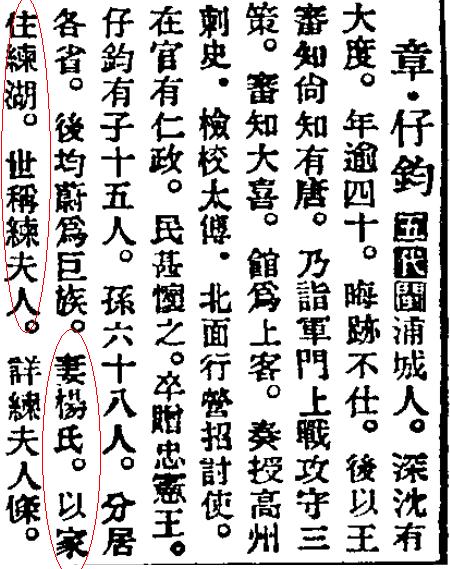

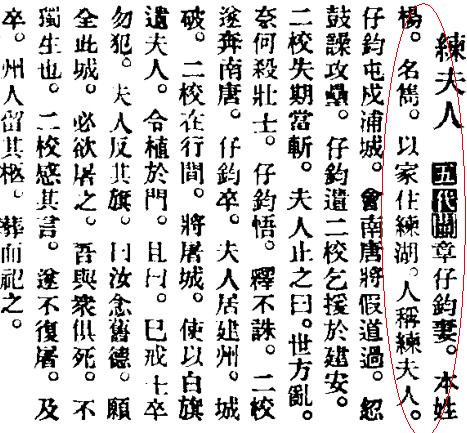

练夫人本姓杨,史志可见道光年间《福建通志》、民国时期《章练小志》,文献可见民国初《中国人名大辞典》、清末《越缦堂读书记》,更何况天下绝大多数《章氏宗谱》都明明白白地记载。可近年来,“练夫人不姓杨,姓练”的悖论越来越高,大有偷梁换柱、欺世盗名之势。说什么:正史具有政治偏见,不可信;野史来自民间,角度不同,不可信;方志是被混淆、是附会,不可信;文献中有勘误,也不可信;甚至青天白日张口胡言“看了三、四十部《章氏宗谱》,没有‘练夫人,本姓杨’一说”。如果说所有的史志、文献都不可信,那么你又从何处考证出练夫人姓练的结论?没有一星半点的文字依据,仅凭二个莫名其妙的练氏谱就可以误我章氏,辱我祖宗么?这里,笔者不想再论述史志、文献及天下《章氏宗谱》中的记载,只针对二个练氏谱进行分析,看看二个练氏谱中的记录是可信的还是荒谬的。

荒诞的练氏谱

一个是练氏《河内堂谱》,谱载:“练氏的受姓始祖是练何,字子俊。练河智勇超常,在唐贞观时为总管府录事参军。贞观十八年(644年)十一月,从李勣伐高丽。贞观十九年(645)五月甲申日,献火攻策南苏罗城,有功回朝。贞观十九年(645年)十月,唐太宗以‘精练军戎’,赠姓练,封岐山侯”。就是说,《河内堂谱》中的练氏,是从练何起源的,因伐高丽,献计火攻南苏罗城有功,唐太宗于公元645年以“精练军戎”赠姓练,从此就有了《河内堂谱》的练氏。据《河内堂谱》载,“练夫人”的谱系是:练何—舜麒—友明—贤佑—裔廉—歧宁—山毓—侯籍—“练夫人”,练氏的第三世即“友明迁居浦城,为浦城始迁祖。友明,字子聪,生一子贤佑,贤佑,字君启,生一子裔廉,裔廉,字孝庵,生一子岐宁,岐宁,字子仁,生一子山毓,山毓,字秀山,生二子,侯简、侯籍,侯籍字在书,号芸香,侯籍即‘练夫人’的父亲。‘练夫人’是练氏第九世,是练氏迁浦城的第七世。”

通常,一个人出仕后,达到建树,通常是在40岁以后了。练何于645年因功赐姓,则其生年当为公元600年前后。“练夫人”为练何九世,按平均每代间隔年龄25岁计算,则“练夫人”应于800年出生,练夫人为太傅公之妻,可太傅公出生于868年,“练夫人”早于太傅公68年出生,可能吗?再退一步算,假定平均每代间隔年龄为30岁,则“练夫人”于840年出生,还是比于太傅公早出生28年。我们都知道练夫人的出生年代是公元872年,反算回去,“练夫人”世系的平均每代间隔年龄为34岁,如此之高的平均每代间隔年龄,在不足十代人之间且几乎都是单传的二、三百年里,那是绝对不可能的。故可肯定,《河内堂谱》中的“练夫人”绝对不是章氏祖妣练夫人,我练夫人与《河内堂谱》练氏无关。

另一个是练氏《丹阳郡谱》,称:“我祖伯常公,讳锴,原任工部尚书(唐僖宗,874~888年),迁于建州浦城之考坑,即今所奉为祖是也。”即练伯常迁浦城,为练氏浦城始迁祖,“练夫人”谱系为: 伯常—希皓—俊—“练夫人”。《丹阳郡谱》谱载:“伯常生子一希皓,派字仲淹,生子一俊,俊派字叔玉,讳洵,即‘练夫人’生父。‘练夫人’是练氏迁入浦城的第四代。”这里,同样假设练伯常年轻有为,40岁就任工部尚书,则练伯常的出生年代为834~848年之间,练伯常是“练夫人”的曾祖父,练夫人出生于872年,由此得出练伯常在24~38岁之间就做上了太爷爷。《河内堂谱》中“练夫人”世系的平均每代间隔年龄高达不可想像的34岁,而《丹阳郡谱》中“练夫人”世系的平均每代间隔年龄低至不可理喻的10岁左右。很显然《丹阳郡谱》中的“练夫人”也绝对不是章氏祖妣练夫人,我练夫人与《丹阳郡谱》练氏也同样毫不相关。

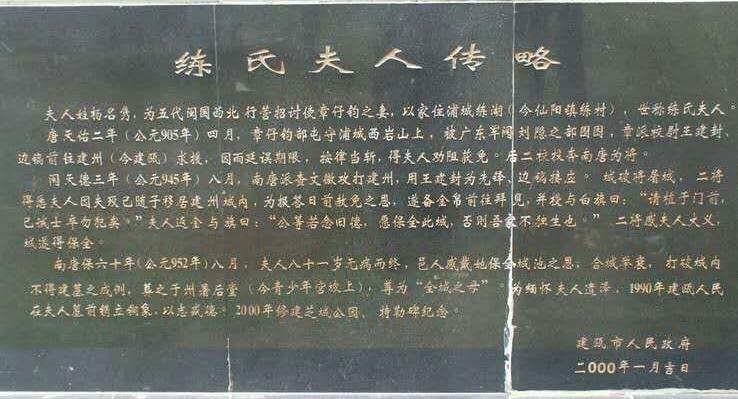

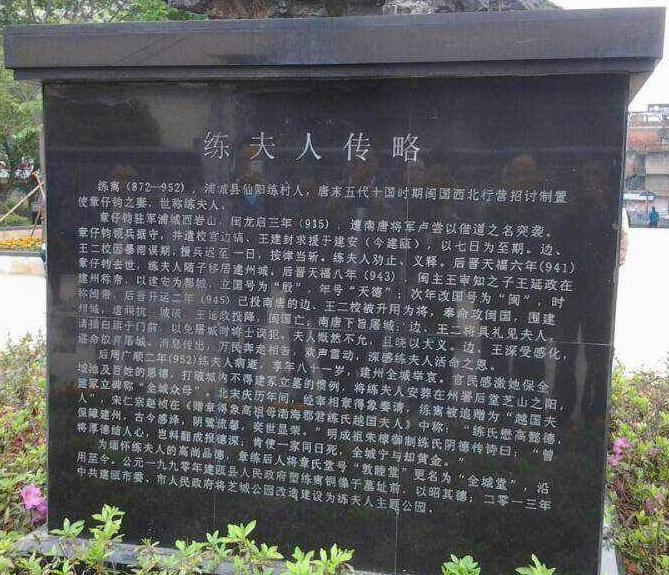

一个“练夫人”,竟在二个不同的谱系中出现(河内谱系与丹阳谱系),一个“练夫人”,居然有二个生身父亲(《河内堂谱》中的练侯籍和《丹阳郡谱》中的练俊)。练姓人为了达到冒认、侵占我练夫人,他们于2011年6月上书建瓯市政府,2013年毁掉了我练夫人的原碑记,重树了他们的“练夫人”新碑记。这种毁我祖宗碑记的行径,不亚于毁我祖坟,而我们的一些章氏子孙,不仅不以此为辱,反而推波助澜损毁自己的祖宗。在2014年第一期的研究会会刊上还公然刊登了二位练姓人关于“练夫人”世系记载不一的说明:《丹阳郡谱》自称“他们的始祖是练何,但谱载连接不清,谱中练夫人世系记载不一,还未有依据释解。”认为“伯常公从丹阳迁闽浦城一系,有可能是练何五世孙。”在说明中,他们自己也明明知道“连接不清”、“未有依据”,却仍将二个不同的谱系硬掐在一起,但却没有说明“练夫人”为什么有二个亲生父亲?现在不妨暂时认同《河内堂谱》和《丹阳郡谱》是同一个谱系中的不同分支,练伯常“是练何五世孙。”练何出生于600年前后,练伯常出生于834~848年之间,练夫人出生于872年。在练何至练伯常之间经历了二百三十多年,练氏家族仅仅繁衍了5代人,平均每代间隔年龄58岁;而在练伯常至“练夫人”之间只有三十年上下,练氏家族却反而繁衍了4代人,平均每代间隔年龄10岁。用这种天方夜谭般的谱系和不能自圆其说的说明来蒙骗,难道真的视我天下章氏为傻瓜么?

更有甚者,一些章氏子孙为了帮助练姓人冒占我练夫人,千方百计地寻找种种理由来否定自己的祖先。说实话,要不是这些子孙的积极活动,练姓人是断然不敢毁我练夫人碑记的。练夫人姓“练”,是实实在在地找不出任何一个字的依据,可我们这些子孙却相当有本事,从《中国人名大辞典》中找了一个“雋”字,说:“在《中国人名大辞典》中,‘寯’字都写错成‘雋’,足见马虎,不可信。”以“雋”、“寯”二字的区别来推断文献资料的不可信,反证练夫人本不姓杨。对这些“可爱”的章氏子孙,笔者真不知该怎么说,只能委婉地发问:你们真的是不懂吗?寯、雋、隽、俊,在古文中,都是通假字。何谓通假字?通假字就是除了字形不同,字音、字意、字性完全相同,使用任何一个字都是正确的。练雋完全可以写成练寯、练隽、练俊,意思完全一样,也绝对不会产生歧义。这一点,看来练姓人是清楚的。在所有的史志、文献中都记载“练夫人,本姓杨,名雋”,所以,练姓人在嫁接练夫人到《丹阳郡谱》中去时,不敢将练夫人的名讳“雋”字改掉。因为,如果改掉了,练姓人就失去了侵占我练夫人的机会,但是不改,练雋就等同于练俊,练俊也就是练雋,而“练夫人”的生父也叫练俊,这样,就出现了父女同名的怪像。于是乎,“聪明”的练姓人就在谱中加上:“讳雋,又名玉姑。”这种掩耳盗铃的伎俩,只能是自欺欺人。

以上分析,是基于练夫人的名讳显露在练氏族谱上,也就是“练夫人”在练氏谱中是有记载的。不知练氏谱中的“练夫人”是男是女?因为自古女子不上谱,上谱必定为男子。在常规的谱述中,有些只记生男,不记生女,有些虽生男生女都记,但男子有讳,女子无名。如太傅公生十五子五女,十五子个个有讳,五女无一记名。自1949年10月1日新中国成立以来,摒弃了歧视妇女,实现了男女平等,从此续修的宗谱,男女都可上谱。不可思议的是一千多年前的练姓人超凡脱俗,竟能穿越千年时空,具备了只有当代人才有的高尚不俗的思想,居然连女子的名讳和别名也上了族谱!所以,这二部练氏谱涉嫌为了盗篡我练夫人,是近期故意编造的。

荒诞不稽的练氏谱却成了盗用、侵占我祖妣的依据,就如用外国国情分析中国经济一样可笑。荒诞不稽的练氏谱也成为毁我祖宗碑记的凶手,祖宗蒙此大辱,是可忍,孰不可忍!

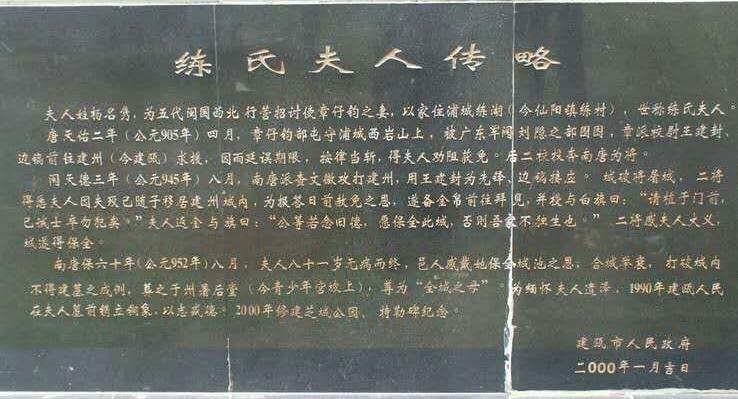

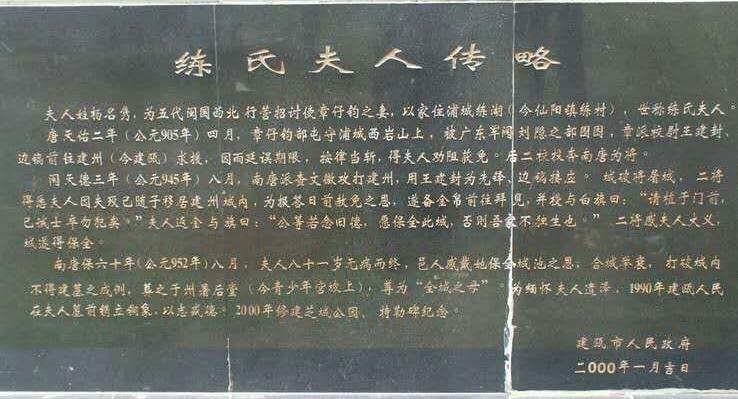

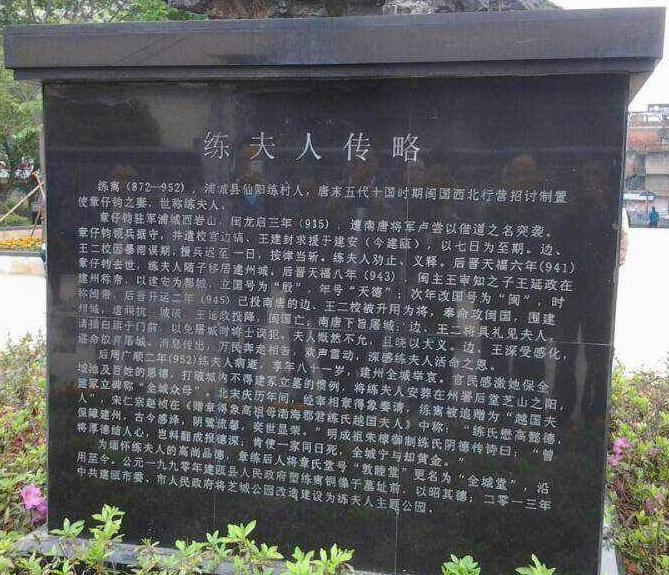

被毁的练夫人原碑记 |

重树的“练夫人”新碑记 |

练夫人可以称练氏夫人

上面提到,练姓人为了毁我祖宗的碑记,重树他们的新碑记,上书建瓯市政府,他们成功了。他们的成功,不是因为提供了练夫人姓“练”的依据,而是抓住“练氏夫人”的称谓,混淆“氏”的概念。在上书中,他们是这样说的:“‘练氏夫人’提法错误,传略中‘姓杨’不符合事实!‘练氏夫人’(是练姓的夫人),变成不是章氏的夫人,混淆了关系。受到历代众人称颂的练夫人,虽然只是多了个‘氏’字、错了个‘杨’字,然而实质内涵不同,显得极不严肃。”还说:“我们练氏看了认为很不妥当,也不符合事实。我们祈求竖像立碑的建瓯市人民政府能更正‘练氏夫人’为‘练夫人’,删除‘姓杨’字样,这就完满了。”欺世盗名的始作俑者,首先要做的就是模糊人们的概念,最后才能实现他不可告人的目的。练姓人就是模糊了“姓”、“氏”的概念,达到了毁旧碑建新碑的目的。

“姓”和“氏”是二个不同的概念,最初是有本质区别的。“姓”是随着血缘的传递,是至高无上固定不变的。“氏”可随着一个人的出生地、居住地或封地而取用,主要用于区别各姓之间不同地域的人群,封地、居住地可以随时变迁,氏也可以随而改变。随着历史的发展,“姓”和“氏”逐渐走向统一,自隋唐起,姓氏合一,姓即是氏,氏也可为姓。但是,氏作为姓时是有一个先决条件,那就是这个“氏”必须已经形成一个家族,如果这个“氏”没有繁衍成族群,那这个“氏”不能成为姓,只能是一个地名的代称而已。

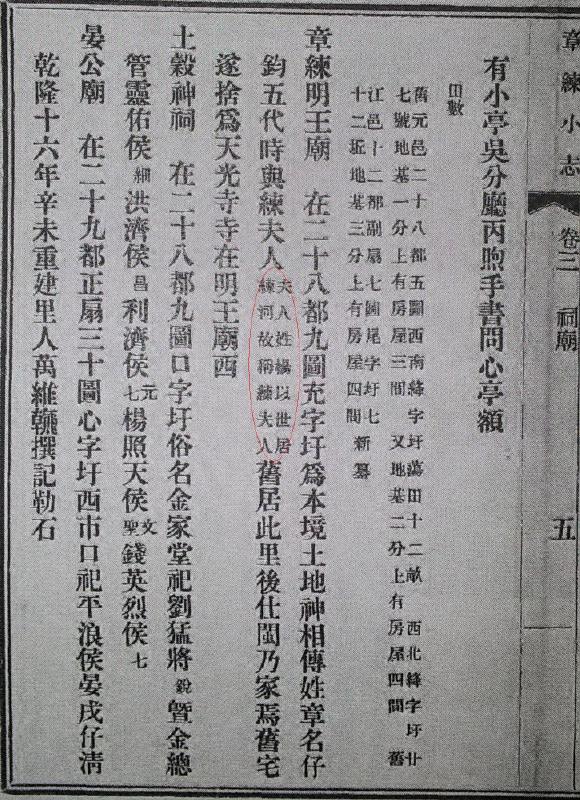

我祖练夫人,也可称练氏夫人。这里的“练”是地名练湖的简称,“练氏”是地名练湖的代称。如各地章氏宗谱中都有明确记载:

安徽来安谱:“练夫人杨氏,以救建州全城,及卒葬祀之,宋封越国夫人。”

湖南湘潭谱:“其妻杨氏,诰封越国夫人,世居练湖,又称练夫人,继室黄氏亦封魏国夫人。”

河南南乐谱:“配渤海郡君杨氏,讳雋,因世居练湖,称练氏。”

江苏青阳谱:“配杨氏,因世居练湖,故称练氏,封渤海郡君,越国夫人。”

浙江慈溪屏山谱:“有乡人练氏之族,原姓杨氏,因居练湖久,故易练之氏。”

浙江绍兴偁山谱:“练氏本姓杨氏,名隽,世居练湖,因以为氏。”

浙江乐清东山南谱:“太傅章仔钧暨夫人练氏。练氏本杨氏,居练湖,因以为氏。”

以上仅是一小部分的宗谱记载,有与史志文献:“本姓杨,名隽,以家住练湖,人称练夫人”一致的记载,也有以地名练湖为氏,记为“练氏夫人”,“练氏”是指练湖,不是练姓。我们的祖先怕后人将“练氏”误解为“练”姓,进而造成子孙忘念祖宗,做出损辱祖宗的事,故在修谱时,特别郑重地加上了“本姓杨”的说明。

练夫人可以称练氏夫人,因为这个“练氏”是属于练夫人一个人的,没有第二个人能够使用这个“练氏”。练氏夫人的“练氏”是前无古人,后无来者的“练氏”,与任何一个练姓的“练氏”沾不上边。前无古人是练夫人祖上姓杨,练夫人家族中只有杨姓,没有练姓。后无来者是练夫人没有“练氏”后裔,因为练夫人的后裔都姓章,有章仁嵩、章仁郁……,没有练仁嵩、练仁郁……。所以,练氏夫人是唯一的一位,普天下没有第二位。正因为练氏夫人的“练氏”是唯一的,没有形成一个新的“练氏”家族,所以,练氏夫人的“练氏”只能是地名练湖。只要对章氏文化稍有了解,都知道称“练氏夫人”是不会产生歧义,也不会无知地联想到练姓。

然而,在练姓人的上书中,根本见不到地名“练湖”的影踪,只字不提“练湖”的用意,是为了抹去人们记忆中的地名概念,设下偷换“练氏”为“练姓”的陷#。接着便大张旗鼓地宣称:“‘练氏夫人’是练家的夫人,变成不是章家的夫人了”。以此来挑起章氏后人的愤慨之心,当愤慨之心冲晕了理智,就会失去判断,认同其“只有练姓人才是章家的夫人”。就这样,他们完成了改姓的目的。但是,一个“氏”字却对他们非常不利,他们嘶喊着“我们练氏看了认为很不妥当。祈求更正‘练氏夫人’为‘练夫人’。”而我们的章氏后人,特别是一些有影响力的章氏后人,已经深深地陷进了练姓人的圈套中,完全失去了“练湖”、“练姓”的判断能力,居然赞同去“氏”。最终练姓人才得以非常安全地、肆无忌惮地完成了换碑改姓,冒认、侵占了我章氏祖妣。

下面,我们来看看练姓人上书建瓯市政府的全文:

更正练夫人铜像碑名和传略错载的建议

“练氏夫人”提法错误,传略中“姓杨”不符合事实!按其文意理解:隽姓杨(将练夫人改了姓);“练氏夫人”(是练姓的夫人),变成不是章氏的夫人,混淆了关系。事实上,隽姓练,练氏谱中称玉姑(中国名人大词典亦如此称谓),为五代闽国西北行营招讨史章仔钧之妻。受到历代众人称颂的练夫人,她的身世都搞错了,虽然只是多了个“氏”字、错了个“杨”字,然而实质内涵不同,显得极不严肃。

练隽,是今浦城仙阳镇练村人,章仔钧是浦城人,其感人故事,均在练氏谱、章氏谱中均有记载。我们曾到建瓯市志办考研,提出问题,他们亦觉得不合情理,存在矛盾;访章氏“章仔钧练夫人研究会”,回答说:章仔钧的原配夫人为练隽,第二个妻子姓杨,把练错为杨。

我们练氏看了认为很不妥当,也不符合事实。我们祈求竖像立碑的建瓯市人民政府能更正“练氏夫人”为“练夫人”,删除“姓杨”字样,这就完满了。

历史上遗下的错处,一传再传,没人考证,只能讹载误导后人,何时能止?然今天,章氏有“章仔钧练夫人研究会”,练氏有“中华练氏联谊会”,章、练二会,对练夫人的身世,最有知情权、解释权,真人真事,必须按实际事实反映出来。“章仔钧练夫人研究会”、“中华练氏联谊会”,应担负这一责任,务必呈请建瓯市人民政府实施更正错载,还其真实历史,并以正确的史实体现练夫人身世尊严,满足章氏人、练氏人的要求,真实告慰感恩的建瓯人民、众多前来瞻仰的人们!

广州练其林、练曰忠

2011年6月25日

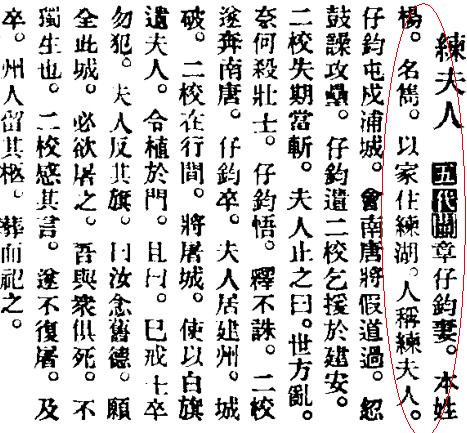

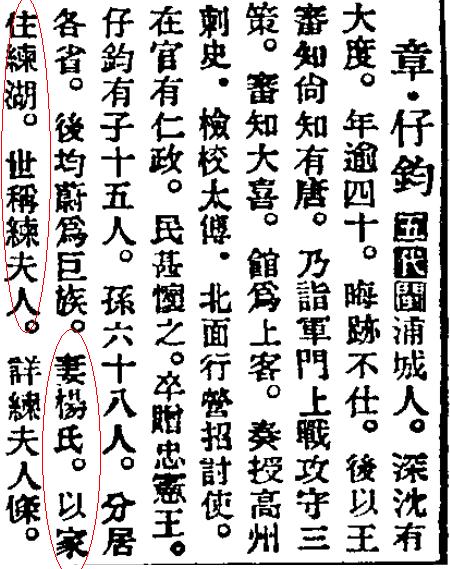

注意到文中“隽姓练,练氏谱中称玉姑(中国名人大词典亦如此称谓)”,说练玉姑在《中国人名大辞典》中也是如此称谓的,果真如此吗?上文中,笔者已经提到过,练氏谱是一部穿越千年时空,具有当今现代人思想的“奇”谱,以下是《中国人名大辞典》中有关章仔钧和练夫人二个条款的影印件:

《中国人名大辞典》练夫人条 |

《中国人名大辞典》章仔钧条 |

从影印件中无法找到“玉姑”。可以说这二位练姓人根本就没有读过《中国人名大辞典》,只是信口胡编了一部“文献”来糊弄人而已,否则又怎会将“人名”写成“名人”、将“辞典”写成“词典”?

换碑后,建瓯练夫人雕像已不是我章氏祖妣练夫人了,也不是拯救全城百姓的练夫人,而是偷盗我祖妣功德、记录在练氏谱上的练姓女子练玉姑,一个被冒充的“练夫人”。继换碑后,建瓯又准备修复练夫人祠,倘若修复后的练夫人祠中仍无“本姓杨,名隽,以家住练湖,人称练夫人”的字句,则说明我祖妣练夫人被彻底赶出了建瓯。试问,一个用生命捍卫了一座城市,以性命保全了全城百姓,时至今日,却落得个无栖身之地,我们章氏后人难道真的能无动于衷吗?

练夫人称谓来由的涵义

太傅公妻姓杨,却称练夫人,继室姓黄,仍称黄夫人,这是何故?练夫人是以其祖籍地练湖改称,那黄夫人也有自己的祖籍地,为何不以其祖籍地改称?任何事物都有缘由,练夫人的称谓,其缘由何在?

浙江苍南藻溪谱记载:“杨氏以家住练湖,世称练夫人,乃故人敬避其姓而改称。”真是一语点醒梦中人啊!一句“敬避其姓而改称”道明了所以称练夫人,是因为避讳。古人特别注重避讳,主要的避讳有二种:敬讳和忌讳。何谓敬讳?何谓忌讳?在广东宗亲章信哆的《古今传赞练(杨)夫人》中有详尽的诠释。我祖练夫人的避讳,包含了敬讳和忌讳,当然,敬讳的比重远高于忌讳。

出于敬而改称的叫敬讳。练夫人姓杨名隽,因世人敬仰、恭敬,不宜直呼其姓、直唤其名,故避其姓讳而以祖籍地练湖相称,避其名讳而以夫人相称。足见当时的建瓯城民以及后人对练夫人的崇敬之心,其崇敬之情已无法用现有的语言文字来表达。通过以下二个方面,就能知道世人对练夫人崇敬至深的程度,也能理解因避讳而改称练夫人的情理和事实。

其一,练夫人的墓葬。自有人类以来,凡去世后,均安葬在城外,无论是帝王将相还是平民百姓,无一例外。而我们的练夫人却安葬在城中府衙内后院,按今天的话说,是安葬在市政府的大院内。这又是一个前无古人,后无来者的墓葬。在整个人类历史长河中,墓葬在宅院内的,练夫人是唯一的一个。由此可知,当时的建瓯全城数十万城民是何等地崇敬练夫人,以至于建瓯从此不再祭拜土地神。练夫人超越了神灵,庇佑全城百姓。

其二,“夫人”的称号。古时,对人妻、人母的称呼,是有严格的等级制度。“夫人”不是可以随便乱叫的,只有一品、二品官员的母亲或妻子,才可以称为夫人。我仔钧公任检校太傅,不等同于太傅,朝政有重臣“三公”(太傅、太师、太保),为正一品、“三师”(太子太傅、太子太师、太子太保),为从一品,三公三师是皇帝和太子的老师,太傅教导为人礼仪(德)、太师教授文化知识(智)、太保教习武艺健身(体)。三公三师均为一品官衔,所以其妻或母称为夫人。而仔钧公在“太傅”之前加“检校”二字,这是一个无固定的加官称号,是非正式官衔的散官。“检校”不是正式拜授的,但有权行使职务,掌邦治,即掌管地方的军政大权。地方官员的官衔,最高也只能是三品,三品官员的妻或母则称为淑人。但练夫人不称“淑人”称“夫人”,可见,当时对练夫人的敬重,已经超脱了王朝体制。太傅公继室黄氏,当时是否也称夫人?因无据可考,故不得而知。然而,自北宋仁宗皇帝分别追封越国夫人、魏国夫人后,杨、黄二氏这才名正言顺地称为夫人。

练夫人受到如此之高的敬重,因敬而避讳其姓、其名,以出生地练湖而敬称为“练夫人”。故我章氏宗谱记载:“乃敬避其姓而改称”是合情合理的,也是历史的真实缘由。

出于忌而改称的叫忌讳,通常是对某些字眼或谐音的不吉利,从而避之,以其他字代之。如:“四”、“死”谐音,有些人讳莫如深,唯恐避之不及,若实在无法避免时,则用“二双”替代。这种忌讳,并非古代人专有,当代人同样有之,甚至现今的政府也不能摆脱。如:河南荥阳有一个苟姓的村庄,因“苟”、“狗”同音,苟村被叫成“狗”村。于是在2000年申请全村改姓,荥阳市公安局居然批准了苟姓村民改姓的申请。

自得象公为相后,练夫人在敬讳的基础上,又增加了一个忌讳的元素。宋仁宗在追封越国夫人、魏国夫人的同时,追封仔钧公为琅玡王。因琅玡谐音“狼牙”,夫人姓杨,谐音“羊”,羊入狼口非死即伤,为大不吉利,于是忌避“杨(羊)”而以“练(练湖)”代之。如果说得象公以前,尚可称杨夫人,自得象公以后,则不可再称杨夫人了。练夫人成为一个专有的称谓,与练姓不存在任何干系,怎么可以随便为我们的祖妣改姓呢?这是对我祖先最大的不恭和辱没,章氏后人是断然不能容忍的!

练夫人的祖籍

在练姓人上书建瓯市政府中还说到:练夫人“是今浦城仙阳镇练村人,章仔钧是浦城人”。这段话扰乱了仔钧公与练夫人的关系,众所周知,仔钧公是浦城人,那么,练夫人无论祖籍地是哪里,只要嫁给了仔钧公,并随夫生活在浦城,则肯定就是浦城人,还有必要重复申明吗?如果练夫人是练村人,那仔钧公也一定是练村人,否则,她又嫁给谁呢?也许,练姓人想说的是练夫人的祖籍是浦城练村,以便为他们的偷换姓氏作“佐证”。可惜,他们的证据完全为零,没有任何依据证明练夫人的祖籍是练村,即便从二个千百年前女子就上谱的荒诞练氏谱中去找,也找不到祖籍是练村的影子。《河内堂谱》载:练氏的第三世即“友明迁居浦城,为浦城始迁祖。”浦城是个大范围,境内有数千上万个村落,友明迁居浦城,终不至于浦城等于练村,练村就是浦城吧?既然没有所指,那怎能确定练玉姑的祖籍就是练村?《丹阳郡谱》,称:“我祖伯常公,迁于建州浦城之考坑,即今所奉为祖是也。”这里的“考坑”是现在依然存在的地名,还是练村的古地名?如果是现在依然存在的地名,那谱中练玉姑的祖籍应为考坑,而不是练村。如果是古地名,那“练村”地名是从什么时候开始的,是先有练玉姑,还是先有练村?总不见得练玉姑偷盗了练夫人的功德,冒名“练夫人”后才有练村的吧!实际上,这是个真正的牵强附会,为了侵占我练夫人,是练姓人耍的一个偷换概念、欺世盗名的伎俩。其实,只要去浦城地名管理办公室查阅,去练村查看练村族谱,立刻就可明白:练夫人祖籍是否为练村,练氏家族中是否有练玉姑的女子?

无论是史志文献,还是各地宗谱,只要有练夫人记载的,其祖籍地不是练村,而是练湖。浦城练村不管是古代还是现代,从来都没有被称过“练湖”的,相信浦城地名管理办公室里肯定查不到。能见到而且唯一能见到的是邱文彬在《练夫人故里》中说的:“练村原名莲花村,因广种荷莲得名,又因村落形象而名鼻头。唐末出名人练寯,即五代太傅章仔钧练夫人,故称练村,又名练湖”。这个村的命名,倒也怪异,不是原来就叫“练村”的,而是因为该村出了个会冒充“练夫人”的练玉姑,所以“故称练村”,如果没有练玉姑的出生,这个村就永远叫鼻头村或莲花村。只是“又名练湖”的“又”,不知出自何处?《浦城县志》中查不到,史志、文献、宗谱中都不曾提及,看来,这又是一个牵强附会。练姓人和浦城研究会中的外姓人,为了偷盗练夫人给练玉姑,篡改我祖宗的历史,强迫练夫人姓“练”,竟然相互勾结,什么样的手段都能耍弄出来。

章氏宗谱郑重地记载“本姓杨,家住练湖”,为何要特别申明?对章氏文化研究持严谨态度、考证认真细致的广东章信哆宗亲指出:“如若夫人本姓练,章氏族谱又何需郑重其事?”同时,也指明章氏宗谱“不可能把一个不大让人认识的地方作为夫人的籍贯。必须是宋以前存在的、世人熟悉的、不含歧义的、不带急转弯式思维的一个具体地方。首先必须具备大地域和知名度。浦城练村,首先在地理上不具备这个条件。”即练村不是练湖,也无据可证练村“又名练湖”。一个具有知名度的地域,只要说出名称,大家都知道具体的位置,是不需要附带其他方位用词的。比如一提到上海、北京、广州,大家都知道在哪里,又有谁会刻意地加上华东的上海、华北的北京、华南的广州。同样,练湖也是历史上知名度比较高的真正的湖泊,那就是江苏丹阳的练湖。章信哆宗亲列举了《幼学琼林·地舆》篇中的一段话:“饶州之鄱阳,岳州之青草,润州之丹阳,鄂州之洞庭,苏州之太湖,此为天下五湖”。今天我们所说的“五湖四海”中的五湖,就是这五个大湖,江苏的丹阳练湖亦在其中。唐代的张祜、许浑,宋代的顾松年、杨万里、谭知柔、袁说友等历代著名的文人都留下了脍灸人口赞美练湖的诗篇,可见练湖的知名度之高。练湖名称的由来却不是因为有练姓居民,而是三国时期东吴在此操练水军,故名“练湖”。练湖周边确实以杨姓人居住为多,原CCTV著名主持人杨澜,就是江苏丹阳练湖人。我祖练夫人出生、生活在练湖边,所以章氏宗谱都郑重地注明夫人“本姓杨,家住练湖”,即不是虚构之言,随时提醒章氏后人不可忘祖。

结合宗谱、方志、文献,可以清晰地还原夫人的一生:练夫人本姓杨,祖籍江苏丹阳练湖;出嫁后随夫居住在上海青浦;仔钧公出仕入闽,夫人随同定居福建浦城;仔钧公去世后,夫人移居建瓯,这才有了流芳百世的舍身全城事迹。

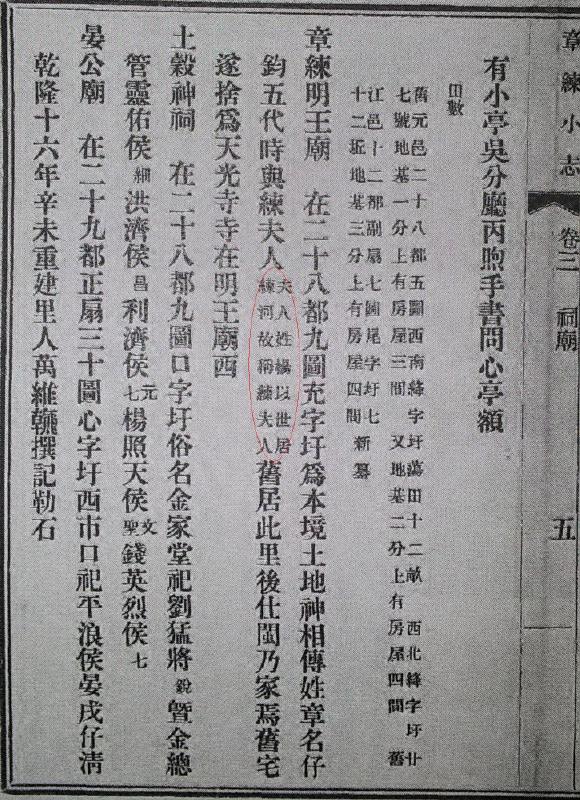

《章练小志》中记载的练夫人 |

练夫人居住上海青浦的这段历史,可见资料甚少,唯有地方志《章练小志》中有几处记载。对于篡改我祖姓氏的人来说,这段历史是他们最不愿意看到的,并且缄口不提。因为,如果按《章练小志》的记载:“章仔钧,五代时与练夫人旧居此里,后仕闽,乃家焉,旧宅遂为天光寺。”则说明练夫人随同仔钧公仕闽之前,从未到过浦城,那么“练夫人籍贯是浦城练村”的谎言就会不攻自破。我们自己研究会里的外姓人,极度害怕我章氏后人了解这段史实,阻碍其偷换姓氏,故而竭力诋毁《章练小志》“是附会,被混淆”,死不认同练夫人是随夫入闽而成为浦城人的。作为一个文人学者,你可以否定所有的史籍文献,但你否认不了练夫人随夫入闽时,将家里的老屋献给当地作寺院,就是现在的天光寺。练夫人“舍宅为寺”的壮举和天光寺,已经传承了千年。至今,耸立了千年的天光寺,就是一个不说话的铁证,寺院内历朝历代的碑记,都在默默讲解练夫人的功德,这些,你是无法也无能力否定的。正因为我祖练夫人为民造福,所以该地被称为章练塘,即今天的练塘镇。

《练夫人故里》一文,只是为了配合练姓人篡改我祖姓氏而出台的:因为练村是练姓人的村落,练夫人出生在练村,所以,练夫人姓练,用这种臆想的逻辑思维来否定练夫人姓杨。该文逻辑混乱,所举事例无一可见文字资料,甭说练村名称的来由完全悖逆,其所述的故事,也均取自神化的民间传说。神话传说是反映民间惩恶扬善的意愿,不是历史。对历史真实性的研究,必须查找文字记载,从而获得真伪的考证,而不是通过几个传说来认定历史。我浦城研究会聘请的外姓人顾问,都是学识渊博的文化名人,有些还在当地史志办任要职,他们对历史文化的研究,其贡献有目共睹,令人钦佩。但不知为什么,在对待练夫人的本姓上,却显得如此地无知,竟如同一个毫无知识的文化无赖!

祖宗的姓讳、名讳是一个家族的尊严,有哪个家族愿意将自己祖宗的姓、名让人任意更改?今天,练夫人的碑被人毁掉了,练夫人的姓被人改掉了,难道我们章氏子孙还能“练夫人姓什么,没有关系”吗?你没有关系,但练姓人却在歇斯底里地嘶喊“我们练氏看了认为很不妥当”。这是为什么?换碑改姓是对我祖宗的侮辱,践踏我章氏的尊严,我们能容忍吗?

还我祖宗!还我尊严!

网站管理:章寿发 E-mail:z_shoufa@aliyun.com